Dall'Italia

Coronavirus. Parla Grazia Pecorelli, medico di origini cervesi del Pronto soccorso del Sant’Orsola: “Tutto è cambiato quando abbiamo iniziato a mettere le ‘lenti del Covid-19”

“Niente sarà più come prima, anche nella medicina moderna dopo quest’emergenza del Covid-19. È cambiato il paradigma. Questa malattia ha scardinato le nostre certezze e forse ci sta rendendo dei medici migliori, più umani”. Lo dice in vari modi Grazia Pecorelli, medico al Pronto soccorso del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, infanzia e formazione cervese, che l’emergenza che stiamo vivendo non ha precedenti. È un errore affrontarla con strumenti ordinari ed è per questo “che noi sanitari siamo così spaventati dalla ripartenza. La partita più grande ora è far capire a tutti che occorre tornare a vivere, ma in modo diverso”.

In questa intervista spieghiamo perché. Re-wind.

Dottoressa, come ha vissuto l’emergenza?

L’esperienza dei colleghi lombardi ci ha consentito di preparaci per tempo. Ero molto colpita dai loro sguardi, dal modo in cui ne parlavano, e non capivo. Quando a febbraio siamo stati allertati in modo generico e abbiamo iniziato a fare i corsi su come indossare i dpi (dispostivi di protezione individuale), si parlava di “trattare” solo persone che potevano aver avuto contatti con la Cina. Si ragionava su una scala di valori diversa da quella che avremmo sperimentato di lì a poco. In Pronto soccorso abbiamo progressivamente assistito all’aumento dei pazienti potenzialmente Covid-19 che avevano avuto contatti con persone le cui caratteristiche avevano poco o nulla a che fare con i criteri epidemiologici legati alla Cina. È diventato difficile, ma abbiamo imparato a considerare tutti come potenzialmente contagiosi, a restare vestiti come astronauti, per turni interi. Faticosissimo e scomodissimo.

Come avete gestito questo fatto nel suo reparto?

Tutto è cambiato quando abbiamo iniziato a mettere le ‘lenti del Covid-19’, come le chiamo io. È stato un lavoro di squadra fatto di piccoli gesti che piano piano diventano prassi. Allo stato attuale per diagnosticare il Covid-19 non c’è bisogno di un tampone. I sintomi sono sempre gli stessi, mentre il paziente, trattato come Covid, può avere uno o due tamponi negativi, perché ormai sappiamo che questo test ha una sensibilità solo del 70 per cento. Tuttavia, a fronte di una sensibilità non ottimale è importante “tamponare” per “mappare” la diffusione del virus e l’entità del contagio.

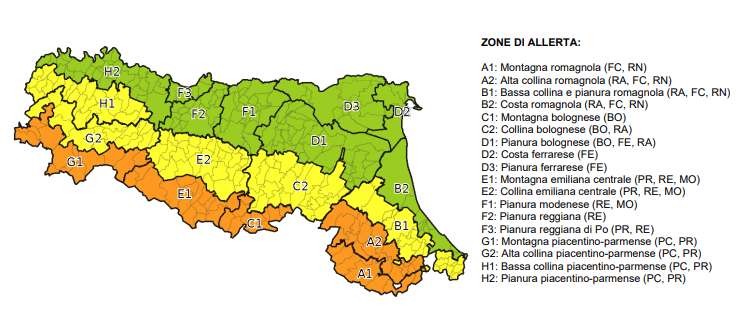

Quando penso ai colleghi della Lombardia credo si siano trovati di fronte a uno tsunami senza barriere. La loro difficile esperienza ci hanno messo in guardia. La nostra regione, visto il focolaio aggressivo di Piacenza, ha compreso immediatamente la necessità di incrementare le risorse. In un certo senso, abbiamo avuto il tempo, ma anche il coraggio di mettere in campo le azioni necessarie. Lavorare nella mia regione è per me un privilegio.

Quali sono le caratteristiche della malattia che la rendono così insidiosa?

Questo virus è subdolo e altamente contagioso. Può presentarsi con sintomi banali come i dolori muscolari, la stanchezza, la febbricola esattamente come tutti i virus: all’inizio molti, anche i più esperti la paragonavano a banale influenza. All’inizio ci siamo concentrati sull’urgenza, dovuta alle gravi complicanze della malattia, ma col tempo abbiamo capito che non c’è solo la fase virale: l’infezione scatena una reazione immunitaria abnorme e intervenire tempestivamente con la terapia farmacologica può scongiurarla. Prima i clinici erano estremamente concentrati sull’improvviso peggioramento clinico, sulla necessità di supportare il respiro dei pazienti. Per ventilarli servono aree dedicate. È stato lì che l’Italia ha ammesso di non avere sufficienti posti di Terapia intensiva. Io ringrazio per non avere avuto questa difficoltà, per non essermi mai trovata nella condizione di decidere quale paziente ventilare.

Insomma, dopo aver imparato a trattare le complicanze dell’infezione da Covid-19, abbiamo capito che per combattere la malattia bisognava intervenire riconoscendola prima. Non aspettare che passasse da sola: il contrario di una normale influenza. Così sono state messe in campo le ‘Usca’, Unità speciali di continuità assistenziale. Siamo passati da uno “state a casa” un po’ generico a un “veniamo a casa”. Una malattia questa che ha scardinato tutte le certezze di chi, come noi, cerca di essere sempre preparato. E questo ci ha indotto a essere più umili di fronte a qualcosa che resta ancora in parte misteriosa.

Misterioso e che fa paura…

Da noi non sono mai mancati Dpi e abbiamo avuto addirittura dispositivi in regalo. Diverso il discorso ad esempio per i medici di medicina generale o le strutture sanitarie residenziali. Io ho un marito e due figli grandi, due bagni, un divano perfetto per la mia statura e dormo lì dal 28 febbraio. Insomma cerchiamo di tenere le distanze. Ma certo tutto è diverso e nel mio lavoro tutto è cambiato”.

Cosa, in particolare?

Noi medici ci siamo riappropriati dell’aspetto relazionale. Una cosa cui non tutti sono abituati specie in un’epoca in cui la medicina è divenuta sempre più tecnologica.

Le faccio un esempio: ho assistito un paziente giovane, un ingegnere che deve aver letto di tutto sul Covid-19. Aveva bisogno di essere ventilato, ma per lui la ventilazione era uguale al ‘morirò presto’. Non era così grave da averne necessità immediata, ma certo avrebbe impiegato meno tempo a riprendersi e questa è una partita che si gioca sull’anticipo. Abbiamo rischiato in due. Io chiaramente più di lui, ma non ho avuto il coraggio di lasciarlo con la sua paura del ventilatore e gli ho concesso l’ossigeno con la maschera semplice. Il ‘meglio’ in questo caso non coincideva con il suo bene. Bisognava prendersi cura anche dell’aspetto emotivo e farlo sentire più sicuro.

E ora? Mi sembra che quel paziente le sia rimasto in mente…

Ora sta meglio ed è stato trasferito in un altro reparto, ma i suoi occhi terrorizzati non me li dimentico. Come non dimentico quelli di chi scherza con te quando lo saluti a fine turno, e al mattino dopo scopri che se n’è andato…la cosa più difficile.

Anche per un medico…

Vede, questa malattia ci ha cambiato il paradigma. I sanitari sono abituati a gestire le emozioni, a parlare di persona coi familiari, a comunicare un lutto. Non eravamo abituati agli appuntamenti telefonici, a riportare le frasi che i familiari ci chiedono di comunicare ai loro cari, quanto mancano, quanto sono amati, quanto pensano a loro per supportarli. È una sfida esistenziale: ti mette davanti all’essenziale dimensione umana del tuo lavoro.

E avere fede aiuta?

Avere fede ti dà un’altra prospettiva. È come avere nello zaino i generi di prima sopravvivenza. Per me significa mettere al centro l’uomo prima della sua malattia, anche se occuparsi solo della terapia è più semplice. Quando devi curare anche l’uomo hai bisogno di più tempo, perché servono le parole, a volte le chiacchiere, il sorriso e l’interesse per la persona. Insomma si deve averne cura.

E invece ora i pazienti non sentono nemmeno la nostra voce, non sanno nemmeno se siamo uomini o donne sotto i Dpi. Tutto è più complicato. Vediamo nei loro occhi i dubbi: ‘Ma questo medico mi capirà? Saprà darmi una mano?’ E poi quella domanda ‘Ma secondo lei ce la faccio?’.

Già, come si risponde?

“Io dico due sciocchezze e in genere me la cavo. Anche per questo credo che questa malattia ci stia rendendo medici migliori”.