Dall'Italia

Coronavirus. Parla una anestesista dell’ospedale di Faenza: “Questa malattia allontana le persone. E la distanza rende tutto più difficile, quando invece si sente il bisogno del contatto fisico”

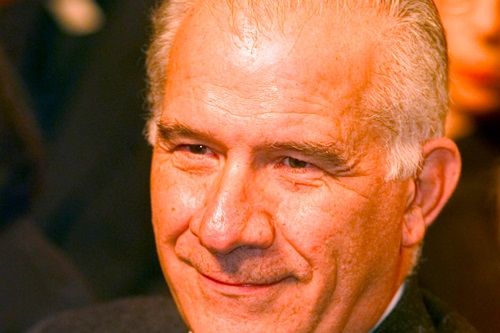

“Il problema con questo virus è che allontana le persone. Nel nostro reparto le emozioni sono intense. C’è bisogno di contatto fisico: di una pacca sulla spalla, di un abbraccio. Ecco questo manca, e manca anche a casa perché la paura del contagio rimane”. Giulia Maritozzi (foto in basso) è medico anestesista al Reparto di Terapia intensiva degli Infermi di Faenza.

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria convive con la paura di portare a casa la malattia. Anche il marito è medico: chirurgo al Morgagni di Forlì, è stato trasferito all’ospedale Covid di Lugo per l’emergenza. A casa restano i nonni (Patrizia Amici, presidente dell’Unitalsi e il marito Silvano) a tenere il figlio piccolo di Giulia. Ed è appunto per loro la preoccupazione maggiore. “Andare a lavorare è tutta un’altra cosa – racconta –. C’è l’incertezza dei rapporti con le persone: prima, la relazione con gli altri medici e infermieri ti faceva affrontare tutto in modo diverso. Ora la distanza rende tutto più difficile”.

Quello di Faenza non è un “ospedale Covid”, ma pazienti positivi arrivano e i dispositivi di protezione individuale sono necessari: “Abbiamo il copricapo e la mascherina chirurgica, sempre – spiega Maritozzi –: ce le togliamo solo quando mangiamo e beviamo, e anche questo lo facciamo sempre da soli. Anche prendere la cornetta del telefono è diventato un gesto complicato”. I dpi aumentano, ovviamente, quando si tratta pazienti potenzialmente positivi: “Dobbiamo vestirci con una sequenza lunghissima di gesti codificati. Restiamo vestiti per ore, con tute che aumentano la temperatura e riducono la possibilità di contatto”.

Nel reparto di Rianimazione i parenti non entrano più, per ridurre ulteriormente il rischio di contagio: si informano delle condizioni, spesso gravi, dei loro parenti, con una telefonata: “L’unica eccezione l’abbiamo fatta qualche giorno fa, prima di dichiarare la morte cerebrale di un uomo: abbiamo permesso ai suoi famigliari di vederlo un’ultima volta”.

Gesti di cura e di attenzione che sono ancora possibili, anche nell’emergenza. Un’emergenza nella quale Giulia riesce a cogliere ancora segnali di vita e di speranza, anche quando la vita finisce. Da pochi mesi si occupa di coordinare tutto il delicato tema dell’espianto degli organi per l’ospedale di Faenza: “La donazione degli organi è vita. Là dove tutto sembra finire, trovi vita, trovi un senso. L’ho sentito più volte da parte degli familiari che accompagno in questa scelta: quando glielo proponi, li vedi che cambiano espressione. E questo è di conforto anche per noi”. Come qualche mese fa, quando a Giulia è capitato di seguire l’espianto degli organi da un bimbo di 9 anni morto a causa di un’emorragia cerebrale spontanea. Da quella tragedia, tra il medico e i genitori del bimbo, Renzo, è nata un’amicizia che ha lasciato un segno: “Il Signore ci ha fatto incontrare: si tratta di una famiglia cilena. Renzo era il loro unico figlio, un bambino prodigio. In particolare la mamma, Glenda, mi ha insegnato la pazienza, l’accettazione, la forza di rialzarsi dopo un dolore immenso, la generosità del farsi aiutare e di aiutare”. Da quell’esperienza tragica, infatti, sta nascendo un’associazione di volontariato. “Sono stata criticata, da medico, per il rapporto che ho instaurato con questa famiglia. Ma io credo: se il coinvolgimento personale ti paralizza, è meglio lasciar perdere, ma se ti aiuta a fare meglio, perché no?”

La motivazione per gli operatori sanitari, d’altra parte, è fondamentale, spiega Giulia: “L’altro giorno sono stata in ospedale 23 ore consecutive per un espianto. Lo puoi fare solo se hai un’ottima squadra, e se riesci a motivarla, facendo loro capire, ad esempio, che proprio grazie a quell’espianto, è possibile salvare altre vite”. E quando si tratta di scegliere tra le vite da salvare, come indicano le linee guida della Siaarti (la Società italiana di Anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva) che nelle scorse settimana ha pubblicato i criteri da seguire in caso non ci siano abbastanza respiratori per tutti i pazienti? “Spero di non trovarmi mai in questa situazione. Ma occorre dire che siamo sempre costretti a fare scelte perché il numero di posti letto è insufficiente. E vorremmo salvare tutti ma non è possibile. Non prendere decisioni, in certi contesti, significa non salvare nessuno”. E quanto aiuta la fede in tutto questo? “Ognuno è qui con i propri valori e con le capacità che ci sono state date dal Signore. Dobbiamo trovare la forza e la strada per migliorarci e credo che la fede ce la indichi. Ecco, la fede forse è proprio quella forza, capace spesso di far aprire gli occhi”.